美しい表現を生み出す透明水彩の技法とは?

透明水彩は、その繊細な色彩と美しいにじみが特徴の画材です。

水の力を利用して、偶然生まれる模様やグラデーションが、他の画材にはない魅力を生み出します。

しかし、透明水彩の初心者の方は、「思い通りに描けない」「にじみやぼかしを上手くコントロールできない」と感じることもあるのではないでしょうか?

透明水彩は、道具を揃えるのも簡単で、気軽にスタートできますが、いざ初めてみると、水のコントロールが難しく、初心者にとってはハードルが高いと感じて挫折してしまうことがあるかもしれません。

たまちゃん

たまちゃん透明水彩で初めにつまずくのが

「水分コントロールの難しさ」だね。

でも、大丈夫!

ここでは、練習のコツまで解説していますので、焦らずに少しずつ慣れていきましょう。

この記事では、せっかく始めた透明水彩を、スタート時点でつまずくことのないように、初心者の方にマスターして欲しい基本的な技法7つを分かりやすく解説し、それぞれの特徴やコツ、練習方法を紹介します。

透明水彩をマスターするための第一歩として、参考にしていただけると嬉しいです!

この記事のおすすめポイント!

透明水彩の描き方の基本7つを分かりやすく解説し、練習のコツや7つの技法を活かせるモチーフまで詳しくお伝えします!

基本の技法をマスターすることで、水彩画に対する苦手意識を克服し、楽しく描けるようになりますよ♪

透明水彩の魅力を最大限に引き出す 塗り方7選!

透明水彩画には、この7つの技法の他にもさまざまな技法がありますが、ここでは、透明水彩でよく使われる最も基本的な7つの技法について詳しく説明します。

この技法の塗り方がマスターできると、素敵な絵が描けそうだね!

ウォッシュ(平塗り)

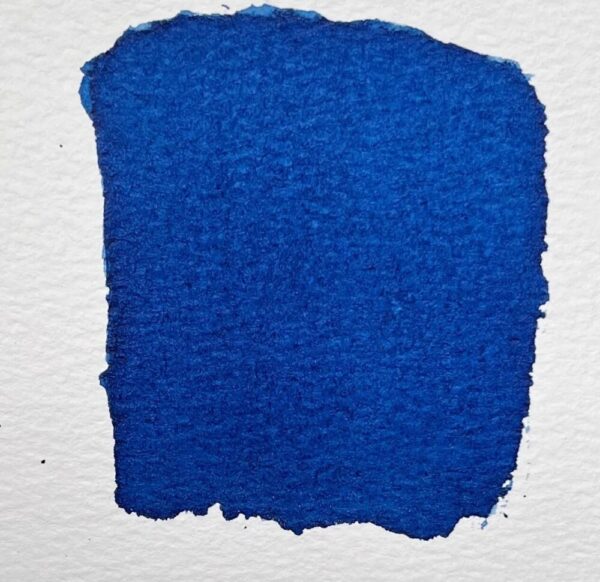

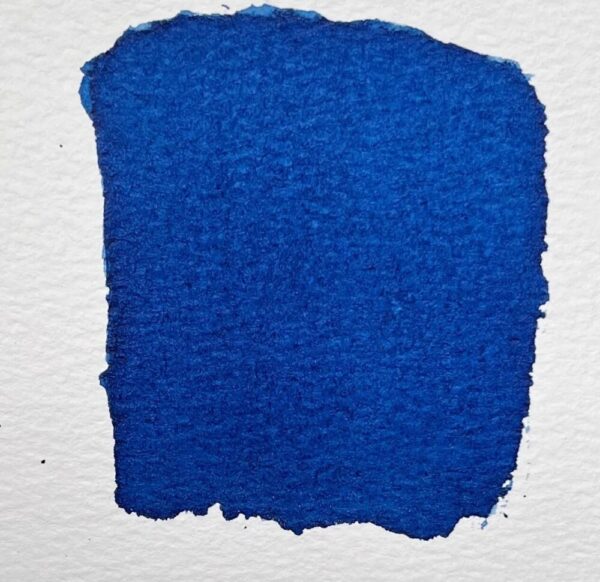

ウォッシュとは、均一に色を塗る技法です。

透明水彩では特に重要な基本中の基本の塗り方で、背景や広い面積を塗る際に役立ちます。

見た目は単純に色を平面に塗るだけで、簡単そうに思えるのですが、いざやってみると意外と難しく、初心者の方が最初につまずくのがこのウォッシュかもしれません。

「ウォッシュ」の塗り方

1.塗る面の広さに応じて、多めに絵の具を溶いておきます。

2.筆にたっぷりと絵の具を付けます。

3.紙の上に絵の具を載せて、その置いた絵の具を塗り広げるようにして塗っていきます。

「ウォッシュ」 塗り方のコツ!

絵の具はあらかじめたっぷりと溶いておく

塗っている途中で絵の具が無くなって、絵の具を継ぎ足すと色が変わってしまいますので、色がムラになります。

大き目の筆を使う

紙の上の置いた絵の具を、素早く一気に塗り広げるのがムラなく塗るコツです。

小さな筆で少量の絵の具を時間をかけて塗ると、塗っているうちに紙が乾いてきてムラになってしまいます。

絵の具の溜まりを作らない

塗り広げた絵の具が紙の上で余っていたら、筆に付いている絵の具の水分を布やティッシュなどで拭きとってから、余っている絵の具をその筆でそっと吸い取るようにぬぐいます。

紙の上で余った絵の具をそのままにしておくと、絵の具が乾いたあとそこだけ色が濃くなったり、紙に凹凸ができたりします。

塗ったあとは、触らない!

塗ったあとは、絵の具が乾くまで触らないようにします。

塗った面が気になって筆で触ってしまうと、塗った色が剥げてしまったり、ムラになったりします。

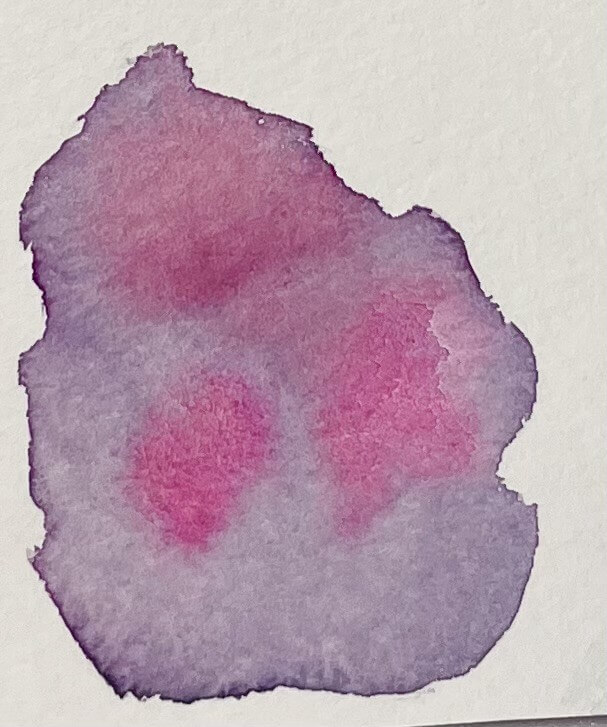

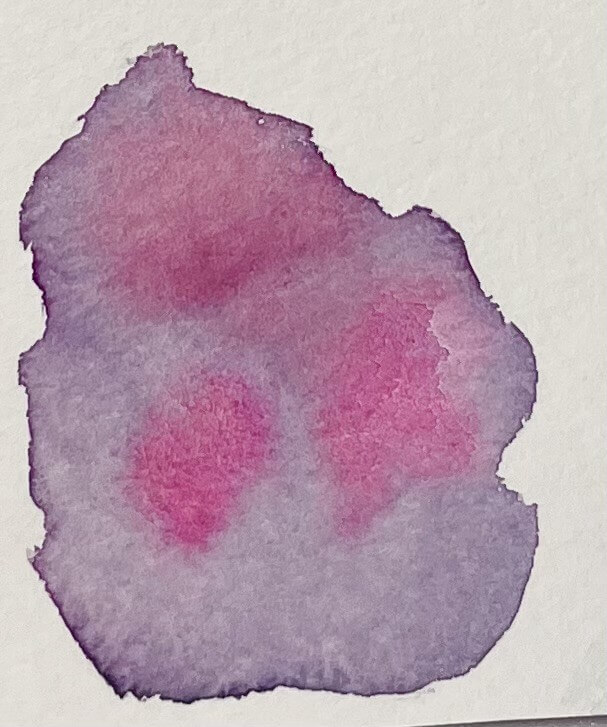

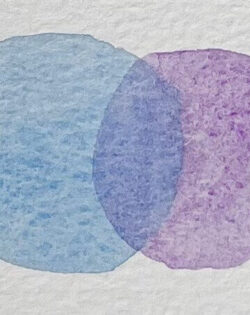

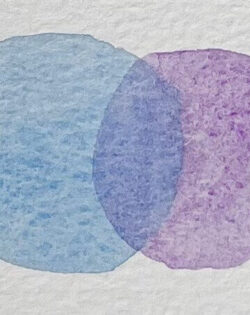

ウェットインウェット(にじみ塗り)

ウェットインウェットは、紙が湿っている状態で絵の具をのせ、自然なにじみを作る方法で、水の力を使って描く、透明水彩ならではの美しさを表現できる技法です。

ウエットインウエットを上手く取り入れることで、表現の幅が広がりますよ。是非挑戦してみてくださいね♪

「ウエットインウエット」の塗り方

1.水彩紙に色を塗ります。

2.塗った色が乾かないうちに、次の色をのせていきます。

3.色をのせたら、触らずに絵の具が自然に広がって乾くのを待ちます。

「ウエットインウエット」 塗り方のコツ!

ウエットインウエットの出来栄えは水彩紙に左右される

コットン100%の紙(アルシュやウォーターフォードなど)は絵の具が綺麗ににじみます。しかし、コットン100%の紙は値段の高いものが多いので、お手頃なものですと、コットン+パルプの紙(ホワイトワトソンなど)がおすすめです。

下に塗った色が乾かないうちに次の色をのせる

ウエットインウエットは、にじみを活かした技法ですので、下に塗った絵の具の水分が乾かない間に次の色をのせます。下に塗った色がどの程度乾いた状態で次の色をのせるかによって、次の色の絵の具のにじみの広がり具合が変わってきます。

最初に塗る色より、次にのせる色を濃ゆく溶く

最初に塗った色より水を多めに溶いた絵の具をのせると、バックランが起こって、野菜のカリフラワーのような模様になり、最初に塗った色が剥げてしまいます。上にのせる色は下の色より水を少なく溶きます。

塗ったあとは触らない!

塗ったあとは、筆で触ったりせず、絵の具の自然なにじみの広がりにまかせます。紙を傾けて絵の具の広がりを調整したりしてもよいですね。

グラデーション

「グラデーション」は、自然な濃淡をつけて描く方法で、美しい透明水彩絵の具の魅力を発揮できる技法です。

空や海など風景画では欠かせない塗り方ですので、是非繰り返し練習して、描き方をマスターしてみてください。

「1色塗り」と「2色塗り」のグラデーションの方法を解説します。夕焼け空を描く時などに使ってみてくださいね♪

難しそうな技法だけど、上手くできるようになると綺麗な絵が描けそうだね!

「グラデーション」の塗り方(1色塗り)

1.絵の具をたっぷりと、濃度を濃ゆめに溶いておきます。

2.水を含ませた筆で、水彩紙を湿らせます。

3.筆に濃ゆめに溶いた絵の具をたっぷりつけて、水彩紙の上側部分から塗ります。

4.筆に付いた絵の具を水できれいに洗って落とします。

5.水で塗れた筆で3で塗った絵の具の下側を濡らすようにして下に広げます。

6.絵の具のにじみ具合を見ながら、にじみが綺麗に下に広がるように水彩紙を立てたり、横にしたりしながら調整します。

7.きれいににじみができたあとは、触らずに自然乾燥させます。

「グラデーション」の塗り方(2色塗り)

1.あらかじめ、2色の絵の具を濃ゆめにパレットに溶いておきます。

2.1色目の絵の具を上記「1色塗り」の2~4までと同じように塗ります。

3.1色目の下側に、2色目の絵の具を塗ります。

4.筆に少し水を付けて2色目の色を薄めながら、上側と下側の絵の具をつなげるように2色の間を筆を横に動かしながらグラデーションを作ります。

「グラデーション」 塗り方のコツ!

絵の具は濃ゆめにたっぷりと溶いて準備しておく

紙が濡れているうちに、手早く塗ることが綺麗なグラデーションを作るコツです。塗っている途中で絵の具が足りなくなって、絵の具を継ぎ足しているうちに、紙の表面が乾いてきたりしますので、絵の具は多めに溶いておきましょう。

水彩紙の濡れ具合が均一になるように濡らす。

初めに水彩紙を水で濡らす際に、紙の表面の濡れ具合が均一になるように濡らします。紙の一部分だけ乾きかけていたり、水が溜まっている場所がないように、均一に湿らせることで、絵の具がムラなく広がります。

水彩紙の表面が濡れている間にすばやく絵の具を塗る

紙の表面が乾いてしまうと、絵の具が綺麗ににじみません。紙が濡れているうちに手早く絵の具を塗ってにじませるのがコツです。

筆は横方向に、左右に動かしながら塗る

グラデーションのにじみを描く時には、筆を横方向に左右に動かして、絵の具が下方向に自然に滲んでいくように塗ります。上下に動かすと、にじみがムラになります。

リフティング(色抜き)

絵の具をティッシュや濡れた筆でぬぐい取ると、その部分の絵の具が取れて白くなったり、色が薄くなったりする技法です。

絵の具が乾く前にぬぐい取るとふんわりとした表現が可能です。

また、絵の具が乾いた後でぬぐい取ると、くっきりと白く色を抜くこともできます。

水彩紙の種類によっては、白抜きがあまりうまくできない場合がありますので、リフティングをする際は、あらかじめ紙の種類を選んでおきます。

リフティングは、水彩画ならではの透明感や、光を表現するのに欠かせない技法です。

紙の種類や、絵の具をぬぐい取る時の水分の調整によって効果が変わるので、いろいろ試してみてくださいね!

「リフティング」の方法(濡れている状態でのリフティング)

1.色を塗ります。

2.絵の具が濡れている間に、ティッシュや水筆でそっとぬぐいます。

柔らかなグラデーションや光の表現に適しています。

ふんわりした雲や霧の表現ができます。

「リフティング」の方法(乾いている状態でのリフティング)

1.色を塗って、完全に乾かします。

2.湿らせた筆で紙の表面を傷めないように、そっとこすりながら絵の具を浮かせ、ティッシュなどで拭き取ります。

ぬぐい取る時の水筆の水分調節や、どの程度まで絵の具をぬぐい取るかによって、繊細な表現ができます。

球体などに反射した光に使用すると、立体感の表現ができます。

「リフティング」 のコツ!

水彩紙によりリフティングの効果が違う

コットン100%の紙は、やわらかなリフティングの表現に向いています。

木材パルプを含んだ紙は、絵の具が水で取れやすいため、くっきりとしたリフティングがしやすいです。

水彩紙の表面が強い紙を選ぶ

リフティングで紙の表面を傷めないようにそっと絵の具を取ることが大切です。ゴシゴシこすると、紙の表面がケバ立ってしまいます。紙の表面が強い種類の水彩紙を選ぶと失敗しません。

リフティングに向いている水彩紙

木材パルプ入り ホワイトワトソン・モンバルキャンソン・マーメード など

ドライブラシ(かすれ塗り)

ドライブラシとは、筆の水気を切って、絵の具のかすれの風合いを活かして描く塗り方で、モチーフの質感の表現などに活かすことができます。

風景画や動物の毛並みなど、ドライブラシを活かせる場面は多く、水彩の技法の中でも、必ずマスターしておきたいひとつです。

私のふわふわした毛並みをドライブラシで描いてみてね!

「ドライブラシ」の塗り方

1.筆に絵の具をつけたあと、古いタオルやティッシュなどで筆の水気を切る。(どのくらい水気を切るかは、描きたいモチーフにより調整する)

2.乾いた水彩紙に軽いタッチで、紙の上に筆を滑らせるように描きます。

筆をパレットに押し当てて筆先をバサバサに割って描くと、草や動物の毛並みなどを描くことができます。

筆を横にして、筆の側面で紙の上に筆を滑らせるようにして描くと、レンガや木の樹皮などを描くことができます。

「ドライブラシ」 のコツ!

コシのある固めの筆を使う

ホルベインのリセーブル筆など、特殊加工された繊維と獣毛をブレンドしたコシのある筆を使うと描きやすいです。

水彩紙の選定

粗目(コールドプレス)の水彩紙を使うと、紙の表面の凹凸が大きいので、ドライブラシの効果を際立たせることができます。描きたいモチーフにより、紙を選定することで、効果が大きくなります。

軽いタッチで描く

水彩紙の上に筆を滑らせるようにして、軽いタッチで描くようにすると、かすれがうまく表現できます。

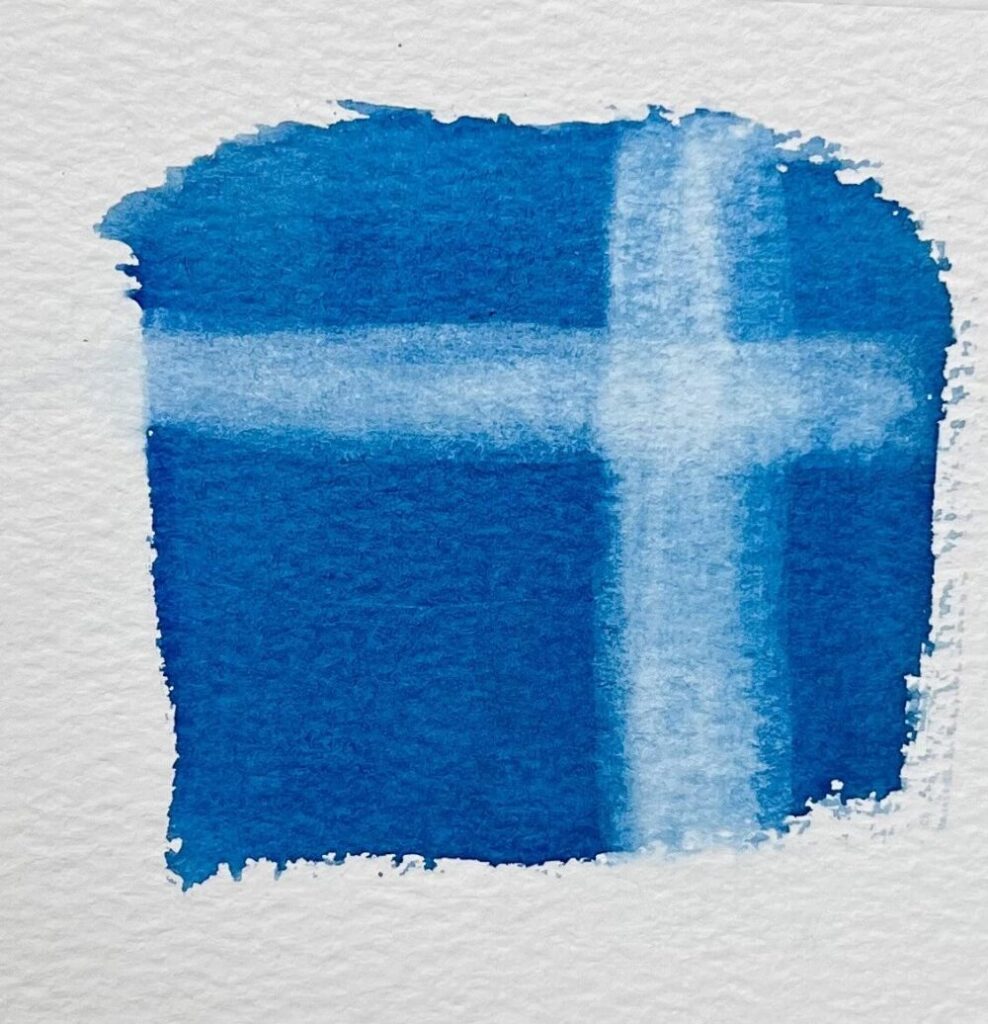

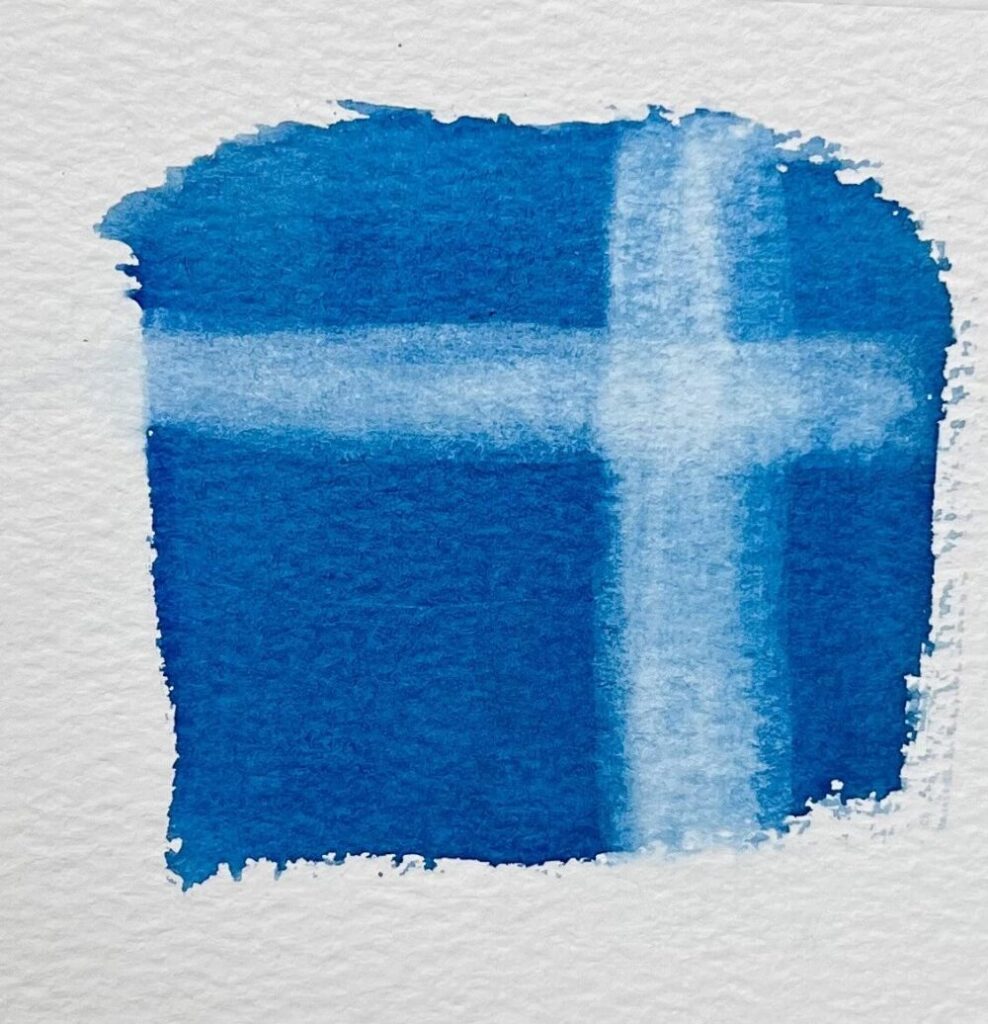

ウェットオンドライ(重ね塗り)

ウエット・オン・ドライ(Wet-on-Dry)とは、すでに塗って乾いた絵の具の上に、新しい色を重ねる、透明水彩絵の具ならではの透明感を活かした技法です。

透明水彩の絵の具は、先に塗った絵の具の色が、次に塗った絵の具を通して透けて見えます。

この性質を活かして描くのがウエット・オン・ドライの技法で、深みのある色合いを描くことができます。

透明水彩はその名の通り、下に塗った絵の具が上から塗った絵の具を通して透けて見えるので、塗り重ねると色のついたセロファンを重ねた時のような効果があります。

この透明水彩ならではの効果を使って表現の幅を広げましょう!

「ウエットオンドライ」の塗り方

1.1色目の色を塗ります。

2.1色目に塗った色をしっかり乾かします。ドライヤーを使って乾かすと時間の短縮ができます。

3.1色目の絵の具がしっかり乾いたら、その上から2色目の色を塗ります。

4.2色目の色を塗ったら、1色目の絵の具が溶け出してにじまないうちに、ドライヤーで乾かします。

5.3色目以降を塗る場合は、2色目と同じ手順で繰り返して塗ります。

「ウエットオンドライ」 の塗り方のコツ!

色を重ねて塗る前にしっかり乾かす

先に塗った色がしっかり乾いていないと、塗り重ねた際に下の色が溶けて滲んでしまいます。紙を触ってみてしっかり乾いていることを確かめましょう。

色を重ねる時はやわらかい筆でそっと描く

固い筆で色を重ねて塗ると、下の色が剥げてしまったり、溶け出しやすかったりします。重ねて塗る際は、やわらかい筆で「さっと」塗って「さっと」乾かすのがコツです。

水彩紙の選定

木材パルプの水彩紙より、水分をよく吸収するコットンの水彩紙の方が重ね塗りに向いています。色を重ねる回数が多い絵を描く時には、コットン紙に描くと失敗が少ないです。

ウエットオンドライに向いている水彩紙

ウォーターフォード・アルシュ などのコットン紙があります。

バックラン(にじみ模様)

まだ湿っている絵の具の上に水分が多い絵の具や水滴を加えることで、不規則な模様やにじみを作る技法で、「カリフラワー」とも呼ばれることがあります。

自然にできる絵の具のにじみを活かした技法なので、偶然にできるにじみの模様が美しいアクセントになります。

水の力に任せて絵の具の広がりを楽しもう♪

「バックラン」の描き方

1.色を塗る

2.塗った絵の具の乾き具合の状態を見ながら、別の色、もしくは、水を筆に付けてそっとのせるようにおく。

3.絵の具が自然に広がってバックランの模様ができるのを待つ。

「バックラン」 のコツ!

絵の具の乾き具合をよく見る

塗った絵の具の乾き具合の状態で、バックランの広がり方が変わります。水分の多い状態で、バックランをさせる絵の具や水をおくと、大きく広がりすぎたり、バックランにならなかったりします。また、乾きすぎるとバックランになりません。

絵の具が半乾きの状態でバックランさせる色をおくと、程よい大きさの模様ができます。絵の具の乾き具合を見極めるのがコツです。

偶然できる模様を楽しむ♪

バックランは偶然的にできる模様なので、細かいコントロールは難しいいです。バックランさせる色をのせたら、触らずに水の力に任せて自然に広がるのを待ちましょう。水分の広がりを止めたい時は、ドライヤーをかけることで広がりを止めることもできます。

【練習してみよう!】

7つの技法を活かすモチーフ例と練習のコツ

最初は小さなスケッチや単色の練習から始め、徐々に色の混色や水分のコントロールに慣れていくのがオススメです。

焦らず、楽しみながら続けていけば、自然に技術が身についていきますよ!

「失敗は成功のもと!」

楽しみながら何度も練習していきましょう♪

果物や葉っぱなど、形が単純なモチーフから練習を積んでいくといいね!

7つの基本技法の練習のコツと、その技法を活用できるモチーフ例をご紹介しますので、実際に描いてみてくださいね。

ウォッシュ

ウォッシュとは?

均一な色の広がりを作る技法です。

どのモチーフにも使える基本中の基本の技法で、モチーフの土台となる最初の色を塗ることを「ファーストウォッシュ」と言います。

モチーフ例

空の背景、広い湖面、壁など

葉っぱ、果物など

広い色面から小さなモチーフまで、すべてのモチーフの土台の色塗り方法として使えます。

練習のコツ

筆を一定方向に動かして絵の具を紙の上に広げるようにして塗り、色ムラができないように意識すると効果的です。紙の上で余った絵の具は筆で取ります。塗った後に触るとムラになりますので、触らないようにして乾かします。

ウエットインウエット

「ウエットインウエット」とは?

柔らかくにじむ表現が可能

モチーフ例

雲、霧、柔らかい花びら、海や川の波紋、静物画の背景 など

練習のコツ

初めは、コットン100%の水彩紙で描いてみると失敗が少ないです。紙が水分で波打たないように、300gの厚い紙を使用します。紙を濡らす際には、大きな刷毛の筆や平筆などで紙の表面が均一に濡れるようにします。水が多すぎると絵の具が流れてしまいますし、少なすぎると絵の具がにじみません。

グラデーション

「グラデーション」とは ?

濃い色から薄い色へ滑らかに変化させる技法

モチーフ例

朝焼けや夕焼けの空、遠くの山並み、光が当たる水面、紅葉した葉 など

練習のコツ

コツはウエットインウエットと同じように、水が多すぎると絵の具がムラになりますので、絵の具を塗る前に水彩紙を水で均一に濡らします。絵の具を濃い色で塗り始め、徐々に水を加えながら絵の具を広げるように筆を動かします。やわらかい筆を使った方が絵の具をふんわりなじませることができます。初めは1色のグラデーションから練習しましょう。

リフティング

「リフティング」とは?

描いた絵具を部分的に筆やティッシュなどで拭き取ることで、ハイライトや質感を表現できます。

モチーフ例

光る水滴、キラキラした波、動物の毛並み、光の反射、雲、霧、煙、葉の葉脈

練習のコツ

サイジングの効いた木製パルプ入りの水彩紙を使用します。(ホワイトワトソン、ヴィフアールなど)

・雲・霧など ⇒紙が濡れている状態でティッシュで軽く押さえるように絵の具を取る。

・紙が乾いた状態で水筆やスポンジなどで絵の具をふき取ったあとティッシュで押さえると、しっかりとした反射光や模様が描ける。

水筆の水分が多すぎると、絵の具をふき取った周りがバックランになったりするので、水筆の水分量を調節する。

ドライブラシ

「ドライブラシ」とは?

筆のかすれを利用し、ザラザラした質感やシャープなディテールを描くのに役立つテクニックです。

モチーフ例

木の幹、ゴツゴツした岩肌、波、水しぶき、動物の毛並み、草、床の木目

練習のコツ

凹凸のある中目から粗目の水彩紙を選びます。表面がザラザラしていることで、絵の具が引っかかり、ザラついた表現ができます。筆はコシのある硬めの筆を使います。筆に付いた絵の具の水分量をタオルやティッシュで取って少なめに調節します。広い面を描くときは、筆を寝かせて筆の側面で塗ります。草の茂みを描くときは、パレットに筆を押し付けて筆先を割り、穂先で紙面を軽く、素早くなでるように描きます。

ウエットオンドライ

「ウエットオンドライ」とは?

乾いた紙の上に絵の具をのせる技法 です。すでに乾いた色の上から新しい色を塗ることで、くっきりとした線や形を描くことができるため、細かいディテールの表現に向いています。また、下に塗った色が透けて見えるので、透明水彩ならではの透明感を活かした深みのある表現ができます。

モチーフ例

花や葉、リンゴやみかんなどの果物・建物、動物の模様、人物の肌や服のしわ

練習のコツ

・塗る順番を意識する

→ 薄い色から濃い色へ重ねると自然なグラデーションが作れる。

→ 暗い影や細かい模様は、最後に濃い色で描き込むと立体感が出る。

・色を混ぜずに重ねる

→ 一度塗った色が完全に乾いた後、別の色を透明に塗り重ねることで、美しい色の深みを作れる。

→ 例:黄色の上に青を重ねると、透明感のある緑ができる。

バックラン

バックランとは?

塗ったばかりの水分の多い部分に、絵の具や水を追加することで、不規則な模様やにじみを作る技法 です。「カリフラワー」とも呼ばれます。

モチーフ例

幻想的な背景、葉の模様、水面、雨、水滴、濡れている表現、霧

練習のコツ

筆にたっぷり水を含ませて、そっと絵の具の上に置くようにすると自然なにじみができます。 強くこすったり、筆圧をかけすぎると、意図しないムラができることも。紙を傾けることで、バックランが広がる方向をコントロールすることができます。

まとめ

透明水彩には様々な技法がありますが、ここではマスターしてほしい基本の技法7つをご紹介しました。

どの技法も、水分量のコントロールや、その技法に合った水彩紙を選ぶことがポイントです。

透明水彩ってやってみると意外と難しいね

透明水彩は、水の扱いに慣れることが大切だから、実際に何度も描いてみて、水分コントルールの感覚をつかむのが上達の秘訣よ。

慣れが必要ということは、初めから上手にできなくて当たり前だね。

焦らずに1歩1歩進もう!

ぜひ、今回の内容を参考にしながら、いろいろなモチーフで試してみてください。

透明水彩ならではの偶然性や美しさを楽しみながら、自分らしい作品を描いていきましょう。