「水彩紙の水張り」ってなんとなく聞いたことはあるけど、どうすればいいのかよくわからない…

「水彩紙の水張り」って、大切なのは知ってるけど面倒くさそう~

「水彩紙の水張り」ってもっと簡単なやり方もあるのかなぁ~

この記事を読んでいただいている方は、きっとこんなことを感じていらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、そんな方のために、失敗しない水彩紙の水張りのコツから、そもそも水張りをせずに済む簡単な方法まで詳しく解説します!

たまちゃん

たまちゃん水彩紙の水張りって難しいのかな??

この記事のおすすめポイント!

『平張り』という水張りの中でも簡単な方法を初心者にも分かりやすく解説しています。

また、「水張りは面倒くさい…」という方のために、水張りをしないで済む簡単な方法もお伝えします!

水彩紙を水張りすると、紙面が凹凸にならずに描けるので、絵の仕上がりが良くなりますよ♪

水彩紙の水張りとは?

「水張り」とは、絵を描く前に、水彩紙を水であらかじめ濡らしておいて板に張り付け、乾かす作業のことです。

水で濡らすと水彩紙は膨張します。

膨張した状態で、板に張り付けて乾かすと、水彩紙は縮みますので、上手に板に張られた水彩紙は、しっかり乾くと板の上で真っ直ぐにピ~ンと張った状態になるのです。

【水彩紙の水張り】 しないとどうなる?

「どうして絵を描く前にそんな面倒な作業をしないといけないの??」

そう思う方もいらっしゃると思います。

水彩画は、水をたくさん使って描く絵画です。

水彩紙に水を塗って「グラデーション」の技法で美しい夕焼け空を描いたり、たっぷりの水で溶いた絵の具を塗ってにじみの効果を活かしたりなど、水の力を使って描く技法が多くあります。

水張りをしていない水彩紙にそうした描き方をすると、どうなるでしょう?

ご想像の通りです!

水で濡れた水彩紙の表面がすぐに波打ってきてしまい、紙がデコボコになります。

そうすると、凹凸になった部分に絵の具が溜まって色ムラになってしまったり、そのまま乾かすと、せっかく出来上がった作品にデコボコができて、見た目がとても悪くなるのです。

一生懸命描いた作品がデコボコになるのはイヤだな~

ピーンと真っ直ぐに張られた水彩紙に、気持ちよく絵を描けるといいわね♪

【水彩紙の水張り】 したほうが良い?

板にピンと張られた水彩紙に描くと、水をたっぷり使っても紙がヨレたり、波打ってデコボコになったりしません。

透明水彩ならではの魅力である「滲みの美しさ」を活かすには、やはり、水張りされた紙に描くことが大切になります。

絵が完成したら、水張りしたまましっかり乾かします。

そうすると、作品は真っ直ぐなままキレイな状態で出来上がる、というわけです。

なるほど!

水張りの大切さがわかったよ!

【水彩紙の水張り】 必要な道具とは?

水張りにはどんな道具を用意するといいのかな?

では、早速水張りに必要な道具についてお話しますね!

これまで、水張りをやったことの無い方は、新たに購入しないといけない道具もいくつかあると思いますが、家にあるもので済むような道具も多いので、一つ一つ解説します。

木材パネル(板)

水彩紙を水張りするための板です。

仕上がり予定の水彩紙より一回り大きなサイズの板を用意してください。

水彩紙を水で濡らして貼り付けるので、板のアクがしみだして紙にシミが付くことがあります。

そのため、「ラワンベニヤ」など、使用する板によってはあらかじめ板の表面に処理が必要になります。

こうした処理が面倒な方におすすめなのが、

⇒『シナベニヤ』です。

こちらは、アクが少ないので、タオルの水拭き程度でOKです!

水彩紙

絵が出来上がったあと、板から水彩紙を剥がす際に、

水張りテープの内側を切り取るのか?(①)

水彩紙と水張りテープの境目を切り取るのか?(②)

によって用意する水彩紙の大きさが変わってきます。

① 水張りテープの内側を切り取る場合

仕上がり予定より少し大きなサイズの水彩紙を用意します。

テープの内側を切り取るので、出来上がった作品の周りに剥がしたあとのテープが残りません。出来上がりの見た目がキレイです。

② 水彩紙と水張りテープの境目を切り取る場合(←コチラは簡単!)

仕上がりサイズの水彩紙を用意します。

出来上がりの絵の周囲に水張りテープが残ったままになりますが、額装するとマットでテープ部分は隠れて見えなくなりますので大丈夫です!

刷毛・筆洗

水彩紙を水で濡らす際に刷毛と筆洗を使います。

刷毛は画材店に売ってありますが、100円ショップでも手に入ります。

筆洗は水が入ればどんな入れ物でもOKですが、刷毛を水につける際に、刷毛の横幅の長さが入るサイズのものを用意してください。

水張りテープ

水張り用のテープは画材店で購入できます。

水分があるとすぐにのりが固まって使えなくなってしまいますので、使用後は、チャックのついたビニール袋に乾燥剤とともに入れて保管するようにしてください。

ビニール袋に入れずに置きっぱなしにしていると、湿度でのりが固まってしまいますので、保管や取り扱いには注意が必要です。

その他(タオル・ビニール袋・ハサミ・鉛筆・定規)

水彩紙を板に貼り付ける際や、水張りテープを貼る際に使用します。

2枚

水彩紙を水で濡らす際や、水彩紙に水を浸透させる際に使用します。板より一回り大きなサイズのビニール袋を準備してください。

ハサミ

水張りテープを切る際に使います。

鉛筆

水彩紙の裏表の印を鉛筆で付けます。

水彩紙や板に印を付けたり、線を引く際に使います。

水彩紙の水張りの種類

水張りの方法には2種類あり、それぞれメリットとデメリットがあります。

ここでは、失敗が少なく、簡単にできる「平張り」の方法について詳しく解説しようと思います。

水張りの方法は2種類あります。

①パネル張り

②平張り

【水彩紙の水張り】パネル張り

板より広い水彩紙を使って板の側面に水彩紙を折り込み、テープを貼って固定する方法です。

水で濡らした水彩紙を引っ張りながら板に貼るので、乾くと紙がしっかりピ~ンと張った状態になり、水を多く使ってもたわみなく絵を描くことができます。

板の側面に水彩紙を折り込んで貼り付けるので、紙をしっかり引っ張った状態で板に貼り付けることができますし、パネルのまま絵を飾ることもできます。

しかし、デメリットとしては、水彩紙を板に貼る際にコツがいるので、慣れていないと失敗しやすいという点があります。

【水彩紙の水張り】平張り(←簡単な方はコチラ)

板よりひとまわり小さいサイズの濡らした水彩紙をそのまま板の上に置いて、紙の周囲を水張りテープで貼り付ける方法です。

平張りの場合は、板から絵を剥がして額装したのち飾ります。

しかし、パネル張りのように水彩紙を板の側面に折り込んだりする必要が無いので、手早く簡単に貼り付けることができますし、失敗が少ないのがこの方法の良いところです。

ということで、この記事では、簡単にできる「平張り」の方法をこのあと詳しく説明していきます。

「平張り」は手早く簡単にできて、失敗が少ないのがいいね!

水彩紙【平張りのやり方】

では、いよいよ「平張り」をやってみましょう!

まずは、この記事の「水張りに必要な道具とは?」の項目を読んで必要な道具を準備してくださいね。

水張りを始める準備

ビニール袋は2枚用意してください。

テーブルの上、又は床などの平らで広い場所に、ビニール袋を敷きます。

筆洗には水を入れておいてください。

水張りする水彩紙の裏表がわかるように、裏側に鉛筆で印を付けておきます。

絵の仕上がり後に、水張りテープの内側で絵を切り取る場合は、水彩紙の表側に鉛筆で薄く仕上がり線(切り取り線)を書いておきます。

水彩紙を水で濡らす

ビニール袋の上に、水彩紙の裏側を上にした状態で置きます。

刷毛で水彩紙の裏側にたっぷり水を塗っていきます。

この時、水彩紙がしっかり水を吸うように、たっぷりの水をムラなく均一に塗るのがコツです。

たっぷりと水を塗ったら、水彩紙が乾かないように水彩紙の上にビニール袋を被せます。

このまま10分程度おいてください。

水張りテープを切る

水彩紙に水をしみこませている間に、水張り用のテープを切っておきます。

手に付いた水はしっかりタオルで拭き取るなど、水張りテープを触る際は、テープに水がつかないように注意してください。

水彩紙の長辺、短辺より少し長めに、テープはそれぞれ2本づつ切りましょう。

板に水彩紙を載せて密着させる

10分程度経過して水彩紙がしっかり水を吸ったところで、水彩紙の表側を上にして板に置きます。

この時、板の上に水彩紙が真っ直ぐになるように置きましょう。

水彩紙が傾いた状態で絵を描くと、仕上がりイメージに影響が出ます。

板の辺に平行になるように気をつけながら水彩紙を置くと良いですね。

分かりにくい場合は、水彩紙を置く場所を板に鉛筆で印を付けておくと

真っ直ぐに置きやすいです。

水彩紙の周囲に板が少し見えている状態に置いてください。

板に置いた水彩紙の表面をそっとタオルで拭くようにして、板と水彩紙の間の空気を抜き、板に紙を密着させます。

水張りテープを貼る

水張りテープの糊面に刷毛で水を付けて貼りますが、この時、テープには貼る直前に1本づつ水を付けるようにしてください。

4本ともいっぺんに水を付けて置いておくと、糊面が乾いてしまい、貼りつく力が弱くなってしまいます。

また、水張りテープは、水彩紙の長辺から貼ると水彩紙が安定しやすいです。

テープを1本貼ったら、タオルでそっと押さえて水彩紙と板、テープを密着させます。

①テープの糊面に水を付ける

②水彩紙に貼る

③タオルでテープを押さえる

これを4回繰り返しながら、水彩紙の四隅を板にしっかりと貼り付けていきます。

陰干しする

水彩紙を板に貼り付けたあとは、室内で一晩ほど陰干しします。

しっかり乾燥させると、水彩紙は板の上でピンと張った状態になります。

水彩紙がよく乾燥したことを確認してから絵を描き始めてください。

水張りした水彩紙の剥がし方

絵を描いたあと、板から水彩紙を剥がす前に、絵の具がしっかり乾燥していることを確認してください。

半乾きの状態で板から絵を剥がすと、せっかく水張りしたのに、絵の具の湿り気で水彩紙が波打ってしまいます。

水彩紙を板から剥がす時は、絵の具がしっかり乾いたことを確認してくださいね。

せっかく水張りしたのに、紙がデコボコになったらがっかりだよね!

板から作品を剥がそう

絵が出来上がったら、完全に乾燥したことを確認して板から剥がします。

水張りテープと水彩紙の境目にカッターを入れて、板から水彩紙を切り取ります。

カッターの刃を板と並行に、添わせるようにして切ると、綺麗に切り取ることができます。

水彩紙の四辺を切り取ると、下の画像のように水張りテープが絵の周囲に付いている状態で絵が切り取れます。

作品をどこで切り取りたいかにより、水彩紙のサイズを準備されたかと思いますので、水彩紙の準備方法により、①又は②に進んでください。

① 仕上がりサイズのままの水彩紙を水張りした場合は、このまま(水張りテープが付いたまま)額装します。

額装するとテープが残っている部分はマットで隠れて見えなくなります。

② 仕上がりサイズより大きな水彩紙を水張りして、紙に仕上がり線を書いている場合は、仕上がり線で切り取ります。

水張りテープの内側部分に書いた仕上がり線を切りますので、周囲に残っていた水張りテープが無い状態で出来上がりとなります。

板に残った水張りテープを剥がそう

板に残った水張りテープを剥がして、板を再利用できるようにします。

水張りテープの部分に刷毛で水をたっぷり塗ります。

板にビニール袋をかぶせて、そのまま10分くらい置きます。

テープに水がしみ込んだことを確認して、ヘラなどで(定規など使ってもOK!)テープを剥がします。

板に細かく残ったテープは、台所用スポンジや、メラミンスポンジなどを使って、やさしくこすり取りましょう。

板に糊が沢山付いている場合は、板にシャワーでぬるま湯を掛けながらスポンジでふき取るようにすると良いです。

板を雑巾で拭いて、陰干しして乾燥させます。

水で水張りテープの糊部分が溶けるから、割と簡単に剥がせるね!

【簡単!】水張りしないやり方とは?

「でも、やっぱり水張りは面倒」

「時間があまり無いから、今すぐ絵を描きたい!!」

などなど…

水張りをせずに簡単に手早く絵を描きたい時もありますよね!

そんな時の場合に便利な方法もありますのでご紹介します。

水張りが大事なことは知ってるけど、練習用の絵だから手っ取り早くすぐに描きたいなあ。

そんなこともあるわよね!

【簡単!その1】水張りが必要ない水彩紙『ブロック紙』

水彩紙の四辺が糊で固めてある「ブロック紙」をつかうと水張りが不要です。

ただし、F6以上くらいのサイズになると、ブロック紙でも描いているうちに紙の表面が多少デコボコになってきます。

また、F6サイズ以下の水彩紙でも、ブロック紙の残り枚数が少なくなってくると、紙の土台部分の厚みが薄い状態になるので、紙が波打ってくることがあります。

SMサイズくらいの小さな水彩紙だと、ブロック紙でたわみ対策は十分できます。

ブロック紙をキレイに使うポイントとして、絵を描く前に、ブロック紙の四辺にマスキングテープを貼ると、ブロック紙の側面に絵の具が付かないので、最後の紙まで汚さずにに使うことができます。

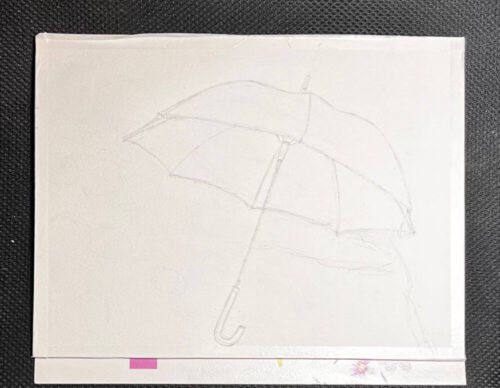

(下の画像は、マスキングテープが白いので、分かりにくいですが、4辺にマスキングテープを貼ったところです。)

また、マスキングテープは、ブロック紙の側面にも貼っておくと、下の紙が絵の具で汚れずに最後の紙まできれいに保てます。

(下の画像は、側面に貼ったマスキングテープを裏の台紙に折り込んでいます。)

注意点としては、ブロック紙は紙を重ねた状態のまま絵を描きますので、下側の紙が多少水で濡れてしまいます。

下側の紙の劣化が早いので、ブロック紙に描く際は、早めに使い切ることをおすすめします。

【簡単!その2】水張りをしないやり方『マスキングテープ』

小さなサイズの水彩紙に描く場合は、板にマスキングテープで水彩紙を貼るだけでも大丈夫です。

SMサイズ以下なら、この方法でもそれほどデコボコにはなりません。

練習用の絵の場合、多少の波打ちは気にしないのであれば、F4サイズくらいまではこの方法でもよいと思います。

水彩紙の4辺をマスキングテープで板に貼るだけなので、簡単に手早く絵を描き始められるので便利です。

マスキングテープはヘラ(定規でもOK)で板としっかり密着させます。

『マスキングテープ』を水彩紙から上手に剥がすコツとは?

マスキングテープを剝がす際に、水彩紙が破れてしまっては、せっかくの作品が台無しになりますよね。

マスキングテープを剥がす時のポイントをお伝えします。

絵の具がしっかり乾いてから剥がす

絵が絵の具の水分で濡れている状態で剥がすと、紙が破れてしまいます。完全に紙を乾燥させたあと、マスキングテープを剝がしてください。

テープを剥がす際は、水彩紙の表面を傷めないように、ゆっくり、そっと剥がしてください。

テープを剥がす時に、引っ張る角度を紙に対して鋭角になるようにします。テープを上方向に引っ張りながら剥がすと、紙が破れやすいです。

まとめ

「水彩紙の簡単水張り」は如何でしたか?

公募展や、グループ展など、「ここぞ!」という作品を描きたい場合は、しっかり水張りすることをおすすめします。

しかし、練習用の絵や、小さいサイズの絵を描く際には、ここでご紹介したブロック紙や、マスキングテープで板に貼るだけでも気軽に描けるし、よいのではないでしょうか?

水張りが面倒で、絵を描くことが億劫になってしまってはもったいないですよね。

その時の状況に応じて、水彩画を楽しみましょう♪