絵を描いていると、「色同士の関係」によって作品の印象が大きく変わることに気づいたことはありませんか?

その中でも特に強い効果をもたらすのが「補色」の組み合わせです。

絵を描くにあたっては、色彩知識の有無やその知識を使いこなせるかどうかで作品に大きく影響してきます。

この記事では、補色が持つ効果や、具体的な使い方のコツ、補色の効果を活かすための練習方法などをわかりやすくご紹介します。

ゆい

ゆい

絵を描くにあたって欠かせない「補色」の知識を含む「色彩理論」から「補色を使いこなすための練習方法」までわかりやすく解説しています。

これから水彩を始めたい

色彩に関する知識を深めたい

色彩のテクニックを向上させたい

色使いがマンネリ化してきた

作品の表現力を高めたい

そんな方に参考にしていただける内容になっています。

補色とは

「補色」とは、色を円形に並べた「色相環」の中で、向かい合う位置にある正反対の色同士のことを言います。

例えば、「赤と青緑」「黄色と青紫」などは代表的な補色の関係です。

補色を理解するためには、まず、「色相環とは何か?」について知っているとわかりやすいので、順を追って解説します。

色相環

色相環とは、色を規則的に虹の輪のように並べたもので、色を体系化して考える際に役立っています。

この色相環は、元をたどると、「色の三原色」という基本となる3つの色から出来ています。

この三原色は

・マゼンタ

・イエロー

・シアン

というざっくり言うと赤、黄、青の3色で、この3色を混色することで、無限に色を作ることができるのです。

しかし、三原色は混色で作り出すことはできない色です。

色相環は、この色の元となる三原色を三角形に配置して、お隣同士の色を混色してその間に並べることで作られている、と考えるとわかりやすいし、覚えやすくなります。

ホルベインの透明水彩絵の具で色相環を作ってみましょう!

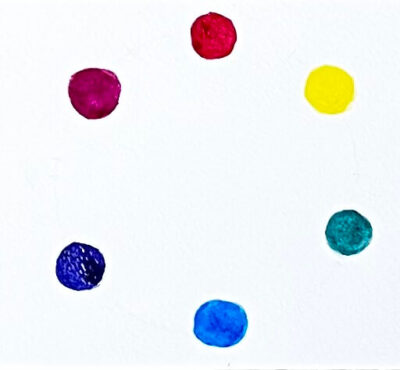

<三原色(ホルベインCMY)>

・キナクリドンマゼンタ

・フタロブルーイエローシェード

・イミダゾンイエロー

この3色を使ってみます。

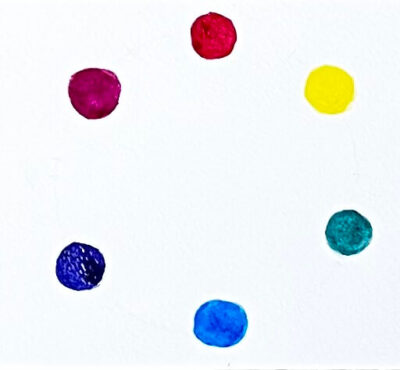

まず、三原色を三角形の形に配置

お隣同士の色を同量で混色して、その間の位置に配置する。(これを二次色と言います)

そして、さらにお隣同士の色を混色してその間の位置に配置すると、12色の色相環が出来上がります。(これを三次色と言います)

こんなふうに、二次色、三次色と順番に考えていくと分かりやすいし、覚えやすいわね。

これならイメージで覚えられそう。

色相環と補色の関係

このようにして出来上がっている色相環ですが、お隣やその近所にある色同士は、それぞれを混ぜて出来た色なので、似ている色調ですよね。

これを「類似色」と言います。

では、類似色と反対に

⇒色相環で、反対の位置にある組み合わせの2色を「補色」といいます。

補色は、色相環で最も遠い位置にある色同士になります。

補色は、色相環で考えるとわかりやすいね!

補色と反対色の違いとは

反対色は、補色と同じ意味で使われることも多いですが、厳密には少し違いがあります。

色の関係には

・色相

・明度

・彩度

この3つの属性があります。

<色相>

色相とは、「赤」「青」「黄」などの色味(色あい)のことで、この色相を環状、体系的に並べたものが「色相環」です。

<明度>

色の明るさの度合いのことです。明度を高くしていくと、だんだん明るくなってきて「白」に近づき、逆に明度を低くすると、だんだん暗くなっていって「黒」に近づいていきます。例えば、同じ「赤色」という色相の色でも明度の違いにより、明るい赤や暗い赤があります。

<彩度>

色の鮮やかさ、鮮明さを表す度合いです。彩度が高いと鮮やかな色になり、彩度が低いとくすんだ色になります。

補色は

⇒色相環で見て色相が正反対の位置にある2色の色同士のことでした。

反対色は

⇒色相だけでなく、明度や彩度が反対の関係にある色同士も指しています。

分かりやすくざっくり言うと、反対色とは、色相環で見て補色同士の色の隣近所の色まで含まれるということになります。

代表的な補色の組み合わせ

補色の実例として、代表的な組み合わせは

黄色+青紫

赤+青緑

オレンジ+青

このような組み合わせがあります。

色相環で確認してみると、正反対の位置にある色同士になっているかと思います。

ほんとだ!オレンジと青は色相環の反対の位置にあるね。

補色の効果を絵画やイラストに活かすには?

色は、人の心に直接働きかけ、心理的、感情的に効果を及ぼします。

例えば、赤は情熱や力強さを、青は静けさや安心感をもたらすように、それぞれの色が持つ印象は私たちの感情に直接届くのです。

この色の効果の中でも補色を使った効果は、見る人に特に強い印象を与えることができます。

補色の知識を意識的に活用することは、表現の幅を広げ、観る人の心により深く響く作品を生み出すための大切な手がかりとなります。

絵を描く上で、補色の知識と活用は大事だね!

補色の効果とは

私たちが絵を描いたりイラストを制作するときに、作品の印象を大きく左右するのが「色の組み合わせ」です。

その中でも「補色」の色の関係は、とても強い視覚的効果をもたらします。

補色は、色相環で正反対の位置にある色同士でしたね。

例えば

・黄色+青紫

・赤+青緑

・オレンジ+青

こんな組み合わせだったよね

このような色は並べて使うことで互いを引き立て合い、鮮やかさや存在感を強める働きを持っています。

補色の効果の一つは「コントラストの強調」です。

補色同士は視覚的な刺激が強く、人の目を自然と引き寄せます。

例えば、風景画において、青い空を背景に赤い屋根がくっきりと目立つのはその典型例ですね。

広告やパッケージデザインでよく補色が活用されるのも、注意を引くための効果を狙っているからです。

こうした効果は、絵画やイラストにも応用できます。

視線を集めたいモチーフや主題に補色を配置することで、画面全体の印象を引き締め、見る人の目を引き寄せます。

補色の効果 ②心理的効果

また、補色は「心理的効果」も生み出します。

赤と緑の組み合わせは活気や生命力を感じさせ、青とオレンジは爽やかさと温かさの両方を表現できます。

黄色と紫は明るさと神秘性を同時に与え、観る人の感情を揺さぶります。

補色を上手に使うことで、単に色を「きれいに見せる」だけでなく、作品全体の雰囲気やメッセージを強めることができるのです。

補色を使う時のコツと注意点

このように、補色には強い効果がありますが、使い方を誤ると画面が落ち着かず、うるさく感じられることにもつながります。

補色を過剰に取り入れると、目がチカチカするようなハレーションを引き起こして目が疲れたり、作品の印象がケバケバしくなったりといったことが起きてしまいます。

そこで大切なのは、補色をどのくらいの面積で作品に取り入れるかの「バランス」、そして「補色の取り入れ方」です。

これは、表現したいテーマや作品の方向性により変わってきます。

補色を効果的に使う方法をご紹介してみます。

補色と補色の色の間に「白」「黒」「グレー」など別の色を挟むことで、補色同士のコントラスト感をやわらげ、ハレーションを防ぐと同時に、補色のそれぞれの色がはっきりと見えるようになり、全体の色の調和が生まれます。

明度や彩度を調整する

補色同士の彩度が高く、明度が同程度の場合、目がチカチカするハレーションが起きてしまいます。この場合、補色同士の片方の色、もしくは、両方の色の彩度や明度を低くするなど、調整を行うことでハレーションを防ぐことができます。

補色を過剰に使用すると、意図しないようなケバケバしい印象になってしまいますので、最初に補色同士のバランスを考えておくことが重要です。補色の色のうち、メインにする色を決めて、お互いの色の面積比率(例メイン色80%:サブ色20%など)を調整すると主役となる色を効果的に使いながら、全体がバランスよくまとまります。

補色を影色に活かそう

補色同士を混色するとお互いの色を打ち消し合って、色が濁ります。

この性質を利用して、混色で影の色を作る際に、ベースとなる色の補色を少し混ぜると、そのモチーフに馴染んだ影色を作ることができます。

例えば、緑色の樹木の場合、補色となる赤紫系の色を少し混ぜると、深い緑色になり、樹木の影色として使うことができます。

補色を混色する際には、混ぜる絵の具の量に注意しながら調整していきます。

混色する補色の量が多いとグレーに近づきますので、混色でグレーを作りたい場合にも補色同士の色が活用できます。

初心者さんにおすすめの「補色を使った練習方法」

補色を使いこなすことは、作品の表現力を高めるための大切なスキルになりますが、頭で理解しているだけでは本当の力になりません。

補色の知識を自身の作品に活用するためには、実際に筆を取り紙の上で絵の具を混ぜたり、色を並べたりする試行錯誤を重ねることで初めて自分のものとして自在に使えるようになります。

ここでは、補色の知識を実際に作品に活かすための練習方法について解説していきます。

実際にいろいろ試してみましょう!

色相環を描いてみよう!

まずは、補色や色の関係を理解するための基本となる「色相環」を描いてみましょう。

描き方は、この記事の「色相環」の中で解説していますので、参考にしながら描いてみてくださいね。

初めに三原色の3つの色を三角形の位置に描きます。

次に隣り合っている2色を混色して、その間に描きます。(二次色)

更に、また隣り合っている色同士を混色してその間に描きましょう。(三次色)

そして、描きあがった色相環の反対側にある色同士を線で結んでみます。

ここで描いた色相環を参考にしながら補色の練習をしてみましょう。

色相環を見ながらだと練習しやすいね!

小さなスケッチで実験してみる

この練習は、初心者の方にとっておすすめの方法です。

果物など簡単なモチーフを描き、主役の色を決めて、その補色を背景や影に使ってみましょう。

例えば、赤いリンゴを描いて、その背景を緑色で塗ってみると、リンゴの赤がぐっと鮮やかに強調されて主役として画面に浮かび上がってきます。

練習のポイントは「小さくシンプルなモチーフ」で試してみる、ということです。

あまり複雑な構図や多くの色を使うと、補色の効果を感じにくくなりますので、まずは、果物や野菜など身近なものを選んで、主役の色とその補色だけで描いてみましょう。

こうした練習を繰り返すことで、どのような色同士が引き立てあうのか。

また、彩度や明度の調整を行うと、どのように印象が変わるのか、など、感覚として実感できるようになります。

小さな絵で試してみることで短時間で練習ができますし、描いた結果を見比べることで補色の効果が直感的に理解できます。

色の勉強は感覚的に身に着けることが大切だね。

にじみを使う補色の練習

補色を隣り合わせに置いて少しだけにじませてみましょう。

鮮やかなコントラストだけでなく、補色の混色でグレーや茶系の落ち着いた色味も作れるため、補色の幅広い表現を学べます。

面積の割合を変えてみよう

同じ補色の組み合わせでも、「7:3」や「9:1」など使う割合を変えると印象が大きく変わります。どんなバランスが心地よいか、自分の感覚を養う練習にもなります。

自分の作品に補色を取り入れるには、どんなバランスがいいか実験してみるのもいいですね。

補色を活かした名画

名画の中にも補色の効果を活かした作品は多くみられます。

その中でも特に効果が分かりやすいものをご紹介します。

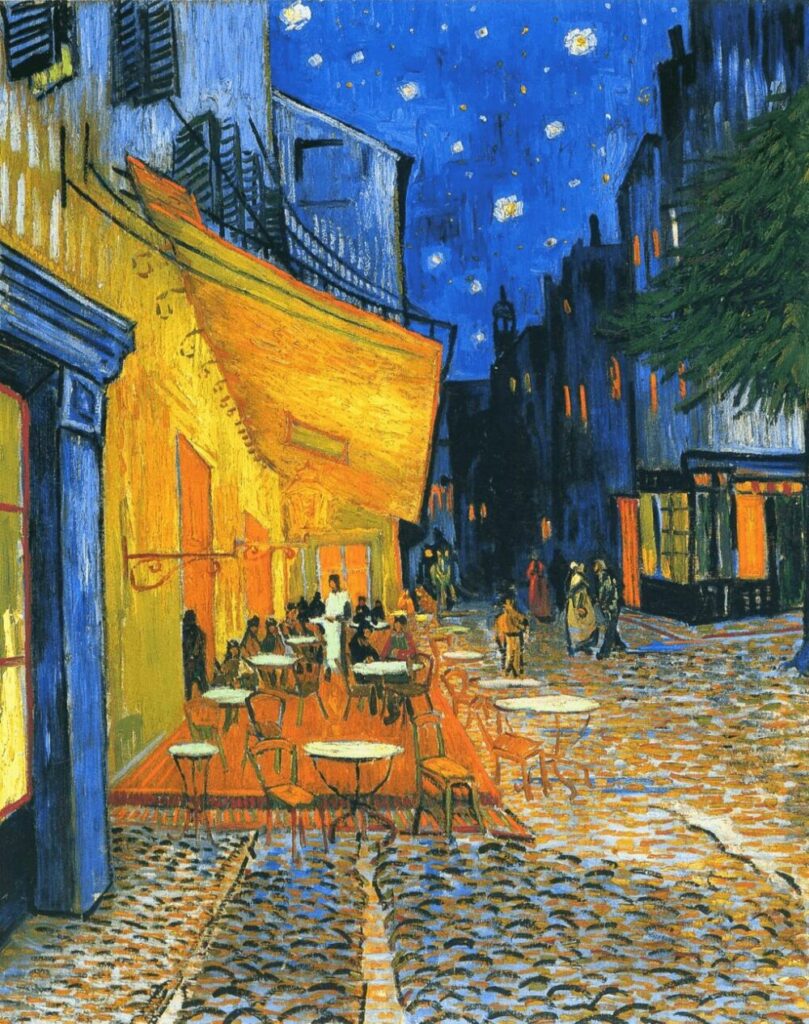

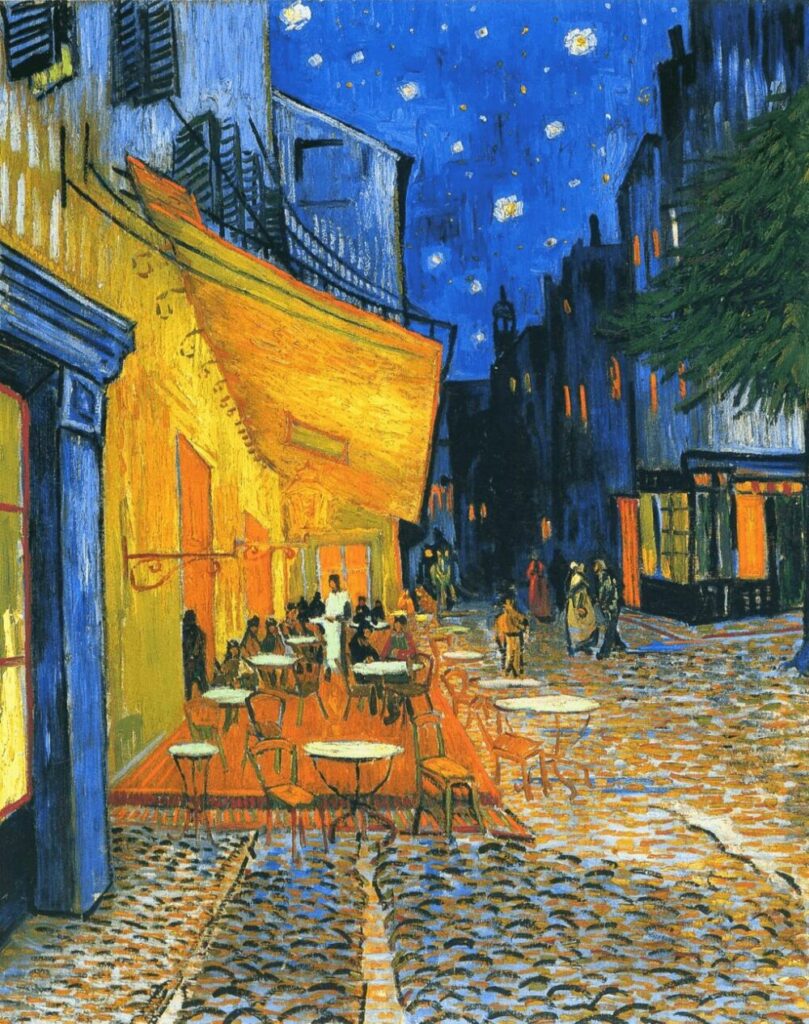

「夜のカフェテラス」ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ 1888年

南フランスのアルルにある夜のカフェの風景を描いた作品です。

その当時、夜景を描く作品には「黒」が多く使われていましたが、ゴッホは補色関係である「青」と「黄色」を巧みに使い、夜のカフェの賑わい、暖かな光を表現しています。

「牛乳を注ぐ女」フェルメール

ヨハネス・フェルメール 1658年頃

この絵は、家政婦が古くなったパンに牛乳を注いで料理を作ろうとしている場面を描いたものですが、家政婦の来ている服は、補色の関係である「青」と「黄色」で描かれています。

この鮮やかな青と黄色の配色は、見る人の視線を家政婦へ引き付ける効果があります。

まとめ

補色の知識は、絵画やイラストの表現力を高めるための大切な味方になってくれます。

実際に絵の具を使って練習を重ねることで、補色の効果を「知識」としてだけでなく、「感覚」として身に着けて自分らしい表現に活かすことができます。

この記事があなたの作品の表現力向上に少しでもお役に立てると嬉しいです。

色に関して興味のある方へ別のおすすめ記事がありますよ。

風景画によく使う「グリーン」の混色の記事もあわせて読んでみてくださいね。