印象派って何? その誕生と美術史に与えた影響まで

印象派の絵画は、日本人にとても人気があり、日本の美術館ではよく企画展が開催されていますよね。

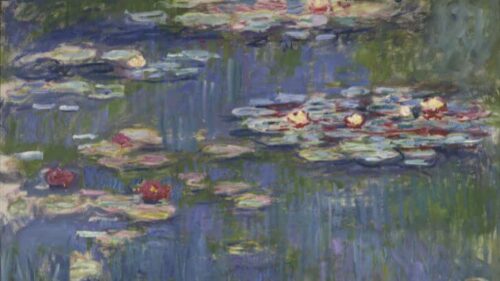

モネの「睡蓮」やルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」などは、ご存じの方も多いのではないでしょうか?

この記事を読んでくださっている方の中には、絵を描いているうちに、「美術史にも興味がわいてきた!」という方もいらっしゃると思います。

ここでは、そんな日本人にとって馴染みのある「印象派」について、その魅力に迫っていきたいと思います!

ゆい

ゆい

日本でも特に人気のある「印象派」が誕生した背景からその魅力、特徴まで、印象派の魅力を余すところなく紹介します。

印象派を代表する3人の画家についても、その生い立ちから画家としての歩みを解説していますよ。

印象派の誕生とその特徴とは?

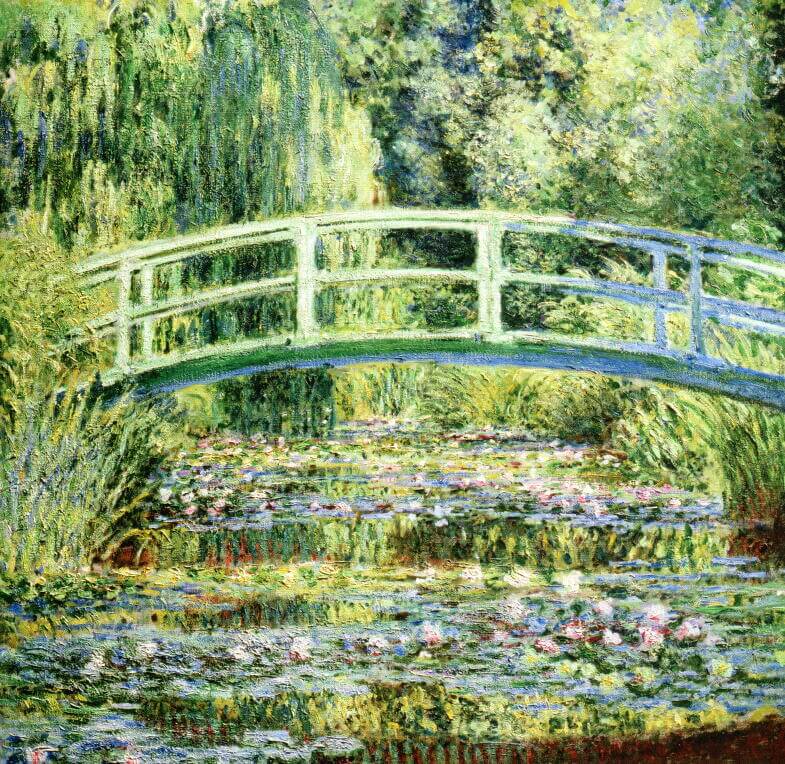

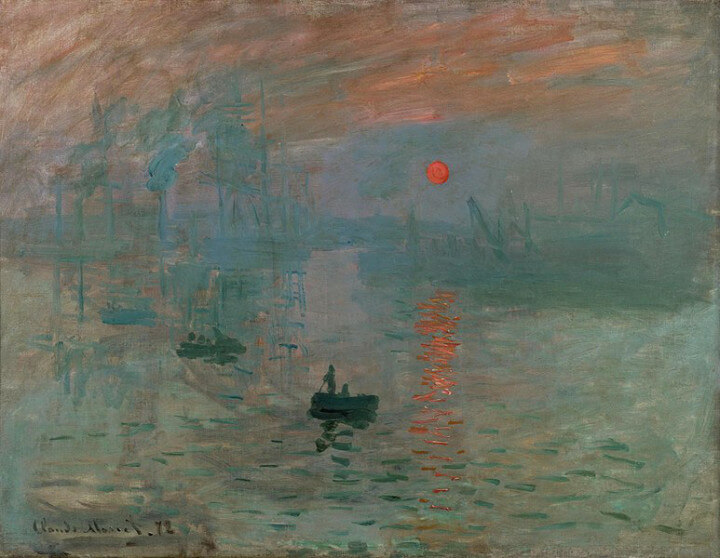

クロード・モネ『印象・日の出』

印象派の誕生した背景とは?

まずは、印象派が誕生したこの時代の背景についてみていきましょう!

印象派(Impressionism)とは、19世紀後半のフランスで生まれた美術運動の一つとして誕生しました。

それ以前の美術界では、フランスの「王立絵画彫刻アカデミー」が西洋美術の中心で、これはいわゆる「王立の美大」でした。

フランスの王、ルイ14世は、フランスを文化の中心にすべく、「王立絵画彫刻アカデミー」の他にも「舞踏アカデミー」や「王立音楽アカデミー」など、さまざまなアカデミーを設立し、フランスは西洋文化の中心的存在となっていきました。

こうした中、絵画の発注はアカデミーが中心となっていたため、当時の画家はアカデミーに所属することで、画家としての安定を図るようになったのです。

この当時のアカデミー作品は、王侯貴族などの一部のエリート階級からの発注だったため、王を称えるような絵画が多く描かれていました。

1667年には世界で初めての展覧会が開催され、こうした展覧会は「サロン」と呼ばれるようになりました。

このサロンは王家が主催するもので、絵のテーマには階級があり、「歴史画」「肖像画」は特に階級が高く設定されていました。

印象派の誕生

西洋美術界でアカデミーが絶対的権力を持っていた中、1789年にフランス革命の勃発や、産業革命を経て、社会の変化や写真技術の進歩などにより、新たな表現方法を探求、提唱する画家たちが現れました。

歴史画や宗教画など、細密で伝統的な技法が重視されていたアカデミーが芸術の中心とされていた時代、アカデミーの基準にそぐわない絵画は評価されることはありませんでした。

このような絶対的権威のあるアカデミーに対して、新たな表現を探求する画家たちが、革新的な運動を展開していくこととなっていったのです。

印象派の画家たちは、アカデミーの展覧会である「サロン・ド・パリ」に反発し、1874年に第1回目の印象派独自の展覧会を開催しました。

しかし、この第1回目の展覧会に出品されたクロード・モネの「印象・日の出」(1872年)は、批評家のルイ・ルロワから「未完成で、単に印象を描いただけの絵」と酷評されてしまったのです。

「印象・日の出」は、フランス北西部のル・アーヴル港の朝の風景を「筆触分割」と言われるタッチのはっきりわかる印象派の技法で描いており、これまでのアカデミーの評価基準からはからは大きくかけ離れたものでした。

「印象派」はこうした皮肉を込めた酷評の中から誕生しました。

ルイ・ルロワは、その批評を皮肉まじりに新聞記事に書き、そのことがきっかけで「印象派」と呼ばれるようになりました。

こうして、逆風を受けながらも印象派の画家たちは8回にわたり、印象派の展覧会を度々開催していきました。

印象派の特徴とは?

印象派の絵画は、アカデミーの提唱しているそれまでの保守的な手法とは異なる、革新的な独自の技法で表現されていました。

印象派の大きな特徴は、光の変化や瞬間の印象を重視しているところにあります。

アカデミーの規範にとらわれず、明るい色彩と自由な筆づかいで、一瞬の自然の輝きを絵の中に表現しました。

では、次に当時革新的だった印象派の主な4つ特徴について、見ていきましょう♪

1. 筆触分割を用いた「光と色彩」の探求

従来の絵画では滑らかな筆づかいが重視され、パレットの上で絵の具を混ぜることが主流でしたが、印象派では色を混ぜずに短い筆のタッチでそのままの色を並べることで光の揺らぎや空気感を表現しました。

印象派の大きな特徴として、この光の表現の面白さがあります。

タッチで色を並べることにより、見る角度や距離によって色が混ざって見える効果を生み出そうとしているのです。

移りゆく光をとらえ、その色彩を繊細に表現する方法が、「筆触分割」でした。

また、印象派では、黒色を避けるルールがあり、影や暗い色を描くときは、色を混ぜて青や紫で表現していました。

2.日常的な場面がテーマ

伝統的なアカデミーでは、歴史画や王侯貴族の肖像画などが描かれていましたが、印象派のテーマは、日常の風景や、そこで暮らす人々の風俗などでした。

日常の暮らしの中で、見るものの瞬間の空気感や光を捉え、その印象を表現したのです。

こうした日常を芸術の題材としたことで、絵画はより一般の人々の身近なものとなり、現代につながる「日常の中の美しさ」を見つける視点を私たちに与えてくれています。

3.屋外制作

従来の写実主義の絵画は、アトリエで制作されるのが一般的でしたが、印象派の画家たちは日常の風景や、人々の暮らしをテーマに光や色彩を表現していました。

戸外に持ち出すのに便利なチューブ式の絵の具が作られたこともあり、印象派の画家たちの多くは、光や色彩に満ちた、戸外の自然の中が制作の場となっていきました。

4.構図の革新

印象派の絵画は、日本の浮世絵の影響を受けています。

斜めの視点から描いたり、モチーフを大胆に切りとって配置したりするなど、それまでの西洋の絵画にはなかった革新的な構図が多く見られます。

印象派の魅力とその後の美術史に与えた影響とは?

こうして誕生した当初は酷評を受けた印象派でしたが、当時の人々のありのままの日常や風景などを美しい色使いと、タッチで描いた作品は、徐々に人々に受け入れられるようになっていきました。

印象派の魅力とは?

印象派の絵の魅力は、なんといっても「美しい光と色彩」そして、その瞬間の場面を切り取ったような臨場感のある「空気」です。

印象派の作品は、明るく軽やかな色彩で描かれ、空気や光の揺らぎまでもが感じられるような表現が特徴で、その当時革新的だった印象派独自の技法を駆使して、日常の風景や人々の暮らし、そして自然の一瞬一瞬の移ろいが生き生きと描かれています。

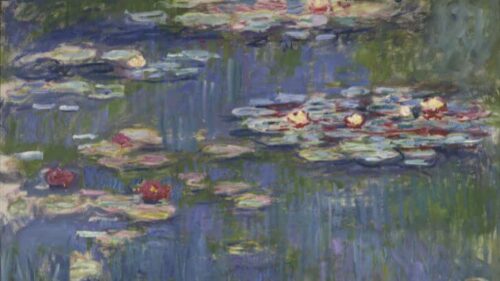

例えば、モネの「睡蓮」では、輪郭をはっきり描かず、光の反射や陰影を色の変化だけで表現することで、まるで風景がそのまま目の前に広がっているような臨場感を与えます。

また、印象派がテーマに選んだのは、何気ない日常のひとコマでした。

街角のカフェや、公園でくつろぐ人々、穏やかな農村の風景など、特別ではないけれど温かみのある光景が、時代を超えて、現代の私たちにもどこか懐かしさを感じてしまいます。

時代の空気をやさしく映し出すその表現は、現代を生きる私たちにとっても共感できるものが多く、「自分の生活の延長線上にある美」を感じさせてくれるのです。

印象派の絵画は、技術や構図のすばらしさだけでなく、「見る人の感性に訴える力」を持った芸術です。

だからこそ、時代を経て、色褪せることなく、現代の多くの人にも愛され続けているのでしょう。

印象派がその後の美術史に与えた影響

19世紀後半、それまでのアカデミックな美術が歴史画や宗教画などを重視していた時代、印象派の画家たちは、酷評を浴びながらも、アカデミーの常識を打ち破る革新的な美術運動を貫きました。

印象派の起こしたこの美術の革命は、西洋美術の歴史において大きく変わっていく節目となり、現代まで深い影響を与えています。

印象派が第1回目の展覧会を開催した1874年から数回にわたり印象派展が開催されると、親しみやすい印象派の絵画は徐々に知名度が高まり評価されるようになっていきました。

逆に、それまでの保守的で閉鎖的だったアカデミーは徐々に力を失い、壊滅していったのです。

印象派の出現後は、印象派の表現を引き継ぎつつ、更に独自の表現を加えた「後期印象派」に繋がっていきました。

印象派の革新は、ただ技法の面だけでなく、芸術の価値観にも変革をもたらしました。

「何を描くか」ではなく「どう描くか」という視点が重視されるようになり、芸術は個人の感性や主観を表現するものへと変化していきました。

これにより、「キュビスム」「抽象主義」「シュルレアリスム」といった20世紀の多様な芸術運動が生まれる土壌が築かれたのです。

また、印象派は自由な表現だけではなく、美術市場にも大きな影響を与えました。

芸術家が国家や宗教の庇護から離れて自由に創作できる環境が整ったことで、画商や個人コレクターの役割が大きくなっていきました。

印象派は、現代に至るまで続く「芸術の自由」の精神を切り開いた立役者でした。

こうした、美術界にとって重要な影響を与えた印象派でしたが、この印象派が影響を受けたのは日本の「浮世絵」です。

これは、日本人にとってちょっと誇らしい気分になることですよね!

日本において、印象派が人気なのも、こうした浮世絵の視覚的な表現を取り入れているところから親しみを感じているのかもしれません。

印象派の代表的3人の画家とは

美術の新たな世界を切り開いていった印象派を代表する3人画家について解説します。

それぞれの画家の歩んだ道のりを想いながら作品を鑑賞すると、これまでなんとなく知っていた絵も、また違った味わいを感じるかもしれませんね。

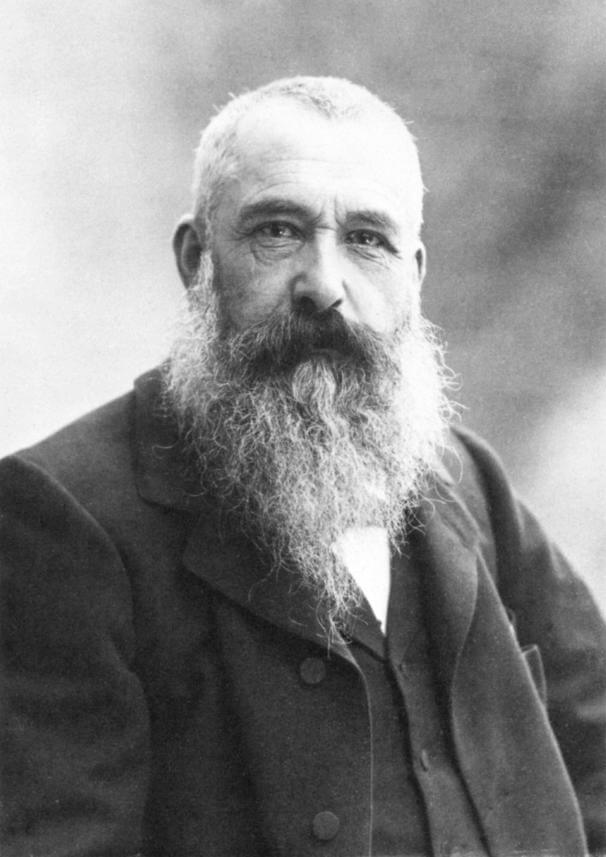

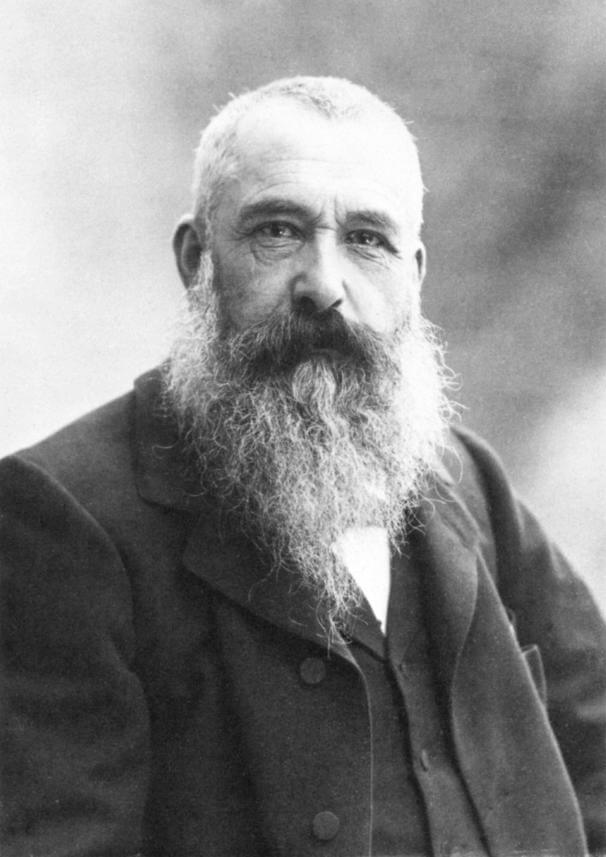

クロード・モネ(Claude Monet)1840~1926

モネは、1840年、食料品店の次男としてパリに生まれました。

その後、ル・アーブルという自然豊かな港町に移り住み、「カリカチュア」と呼ばれる似顔絵を描いてお小遣いを稼ぐ生活をしていました。

画家になるべく、パリに出て勉強したのち、ル・アーブルに戻り、印象派の先駆者と言われる画家「ヨハン・ヨンキント」と出会います。

モネは、このヨンキントを「画家としての目を与えてくれた」と語っています。

こうして、画家として歩み始めたモネは、サロン・ド・パリの展覧会にも応募し、初出品で入選を果たしていますが、1869年から2回連続で落選してしまいます。

モネは、サロンに見切りをつけ、ドガやルノワールなどの画家と共に、1874年に第1回となる「印象派展」を開催します。

この第1回目の印象派展に出品されたのが、「印象派」と呼ばれるきっかけとなる作品、「印象・日の出」でした。

モネの作品は、自然の光や色彩の変化をとらえることに注力しおり、特に、水面や空、大気の移ろいを繊細に描き出すため、戸外制作を重視しています。

モネの筆致はやわらかく、境界を曖昧にすることで、より自然で流動的な印象を与えます。

また、同じテーマを繰り返し描くことで、時間や季節の経過や、気象条件などの変化とともに移ろいゆく光や色彩を表現しています。

連作として、「睡蓮」のシリーズは200点以上にも及び、その他、「ルーアン大聖堂」「積みわら」「ポプラ並木」のシリーズも連作として多数描いています。

晩年のモネは、睡蓮の制作を続けていましたが、白内障により視力が徐々に低下してしまい、大切に描き続けていた色彩を捉えることが困難となっていきました。

視力を失いながらも、モネは睡蓮の連作を描き続け、86歳の生涯を閉じています。

モネの作品は、現代絵画への橋渡しとしても重要で、印象派の中心的存在として美術史に大きな足跡を残しました。

ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre Auguste Renoir)

1841~1919

ルノワールは、1841年、フランスのリモージュで仕立て屋を営む貧しい家庭に生まれました。

その後、一家は、芸術の中心であるパリへ移り住み、多くの芸術と触れ合う環境の中で、ルノワールが絵に興味を持つきっかけとなりました。

1862年には、エコール・デ・ボザールに入学し、本格的に絵の勉強を始めています。

ルノワールは、モネとも親交が深く、モネと共に、戸外でキャンバスを並べ、風景を描きました。

温かみのある色彩とやわらかい筆致で知られるルノワールの作品には、幸福感や生命力に満ちた人物描写が多く見られ、特に女性や子どもを主題としたものが数多く残されています。

1877年に出展された代表作『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』では、パリ郊外の社交の場を、陽光のきらめきや活気ある雰囲気とともに表現し、当時の都市生活の楽しさを伝えています。

ルノワールは、年代により作風が変化しており、印象派の技法を取り入れつつも、次第に古典的な構成や輪郭線を重視する方向へと変化していっています。

晩年はリウマチに苦しみながらも制作を続け、78歳の最期まで美を追求し続けたその姿勢は、多くの人々に感動を与えています。

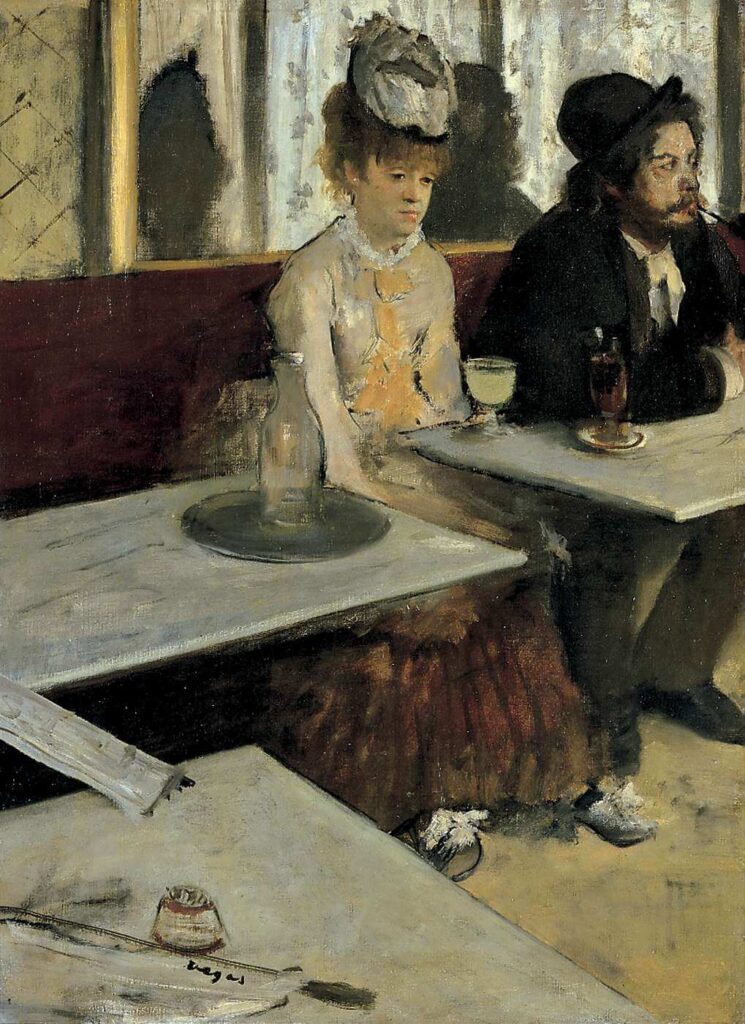

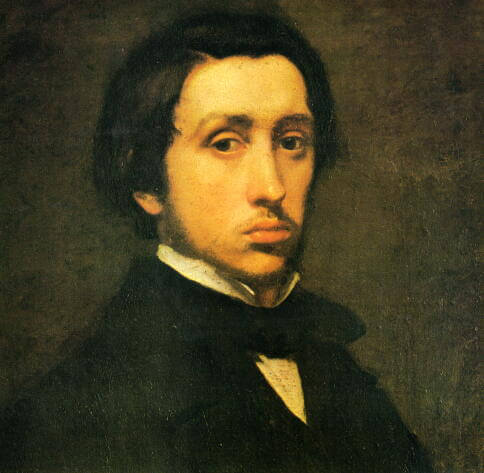

エドガー・ドガ(Edgar Degas) 1834年~1917年

1834年、ドガはフランス、パリの比較的裕福な銀行家の家庭に生まれました。

ドガは印象派を代表する画家の一人だと言われていますが、印象派の中では、異質な存在だとも言われています。

ドガは幼い頃より絵が好きでしたが、父親の勧めで大学では法律を学んでいます。

しかし、ドガの興味は絵に向いていました。

20歳を過ぎたころ、新古典主義の巨匠ドミニック・アングルに出会い、厳格な線描と古典的理想美をアングルから学びます。

ドガは、印象派に分類されながらも、即興的な筆致よりも構成の綿密さや線の美しさに強い関心を持っており、これは、アングルを深く尊敬し、大きな影響を受けていたことを示しています。

ドガが印象派としては異質だとされる点は、こうしたアングルから影響を受けた古典主義がドガの絵のベースにあることや、戸外ではなくアトリエでの制作を好んで描いていたことなどが挙げられます。

また、ドガは、気難しく、怒りっぽかったと言われており、印象派の画家たちともしばしば衝突していたようです。

印象派の画家としては、こうしたちょっと異質なドガでしたが、卓越したデッサン力で、日常に密接した都会の人々の生活の一瞬を切り取り、何気ない動きやその場の空気感・躍動感を感じるような作品を数多く描いています。

ドガの作品といえば、踊り子をテーマとした絵が特に有名ですが、踊り子の瞬間のポーズや、躍動感のある動き、そして、舞台の空気感をも切り取り、絵の中に余すところなく収めています。

晩年は、徐々に視力を失い、絵の制作は困難になったため、触覚で彫刻の制作を行っており、ドガの没後、アトリエからは多数の未発表の蝋の塑像が出てきました。

視力がほとんど失われた最晩年にも創作への情熱は衰えず、彫刻という新たな表現に取り組み続け、バレリーナをモチーフにした小さなブロンズ像は、動きや姿勢のリアルな表現が高く評価されています。

まとめ

如何でしたか?

これまで「印象派ってなんとなく聞いたことがある」という方も、印象派の誕生の背景からその特徴、魅力を深堀することで、また新たな発見があったのではないでしょうか?

西洋美術史の歩みの中で、印象派の芸術運動は、現代に続く美術の大きな転換点となりました。

この近代の美術に深い影響を与えている印象派は、日本の浮世絵からも大きな影響を受けています。

こうした印象派の誕生、特徴の他にも、印象派のそれぞれの画家の歩み、その作品の特徴や魅力を知ることで、これまで知っていた作品にも新たな魅力を感じるかもしれませんね。